夷陵之战:刘备的复仇之殇三国鼎立的最终定局

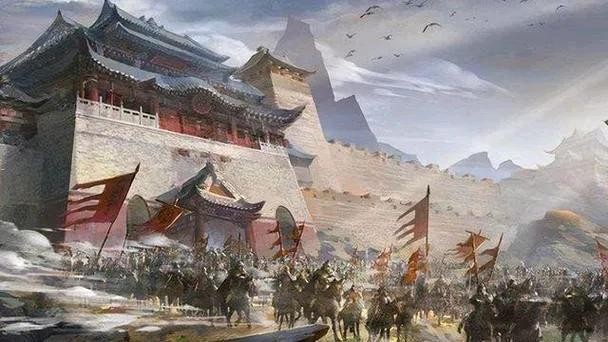

公元221年至222年,三国时期爆发了最后一场大规模战役——夷陵之战,又称猇亭之战。这场战役是蜀汉君主刘备为报关羽之仇,对东吴发动的东征之战。然而,这场充满悲情色彩的战役,最终以刘备的惨败告终,不仅使蜀汉元气大伤,也彻底奠定了三国鼎立的格局。今天,我们将从背景、过程、影响等多个角度,深入剖析这场战役的历史意义。

夷陵之战的爆发,源于关羽之死和荆州之争,是蜀汉与东吴矛盾的集中爆发。

关羽之死与荆州失守公元219年,关羽发动襄樊之战,初期取得辉煌战果,但随后东吴孙权背盟,派吕蒙偷袭荆州,关羽兵败被杀。荆州的失守和关羽的死,使刘备失去了重要的战略要地和得力大将。

刘备称帝与复仇之心公元221年,刘备在成都称帝,建立蜀汉。称帝三个月后,刘备以替关羽报仇为由,挥师东征。此时的刘备,既为兄弟之仇,也为夺回荆州,恢复蜀汉的战略优势。

孙权的应对与陆逊的任命面对刘备的东征,孙权一方面向曹魏称臣,避免两线作战;另一方面任命陆逊为大都督,率军迎战。陆逊虽年轻,但深谙兵法,成为东吴抵御蜀军的关键人物。

夷陵之战的过程可以分为三个阶段:蜀军的初期优势、两军的对峙僵持,以及最终的东吴反击。

蜀军的初期攻势刘备率军东征,初期势如破竹,迅速占领秭归等地。蜀军士气高涨,兵力达数万,声势浩大。

陆逊的以逸待劳面对蜀军的攻势,陆逊采取以逸待劳的策略,坚守不出。他深知蜀军远道而来,补给困难,只要拖延时间,蜀军必会疲惫。

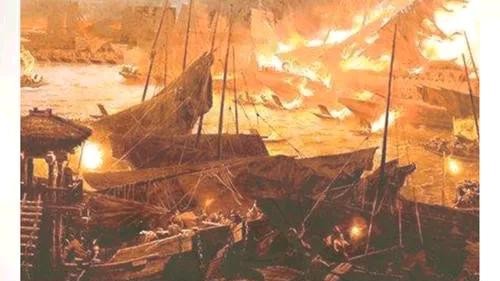

夷陵火攻与蜀军溃败公元222年八月,陆逊抓住蜀军疲惫、士气低落的时机,发动火攻。东吴军队利用风势,火烧蜀军连营,蜀军大乱,死伤惨重。刘备率残部败退至白帝城,夷陵之战以东吴的胜利告终。

夷陵之战是三国时期最后一场大规模战役,其影响深远,彻底奠定了三国鼎立的格局。

蜀汉的元气大伤夷陵之战使蜀汉损失惨重,数万精锐部队覆灭,刘备本人也因战败忧愤成疾,于次年病逝。蜀汉从此失去主动进攻的能力,只能依靠诸葛亮苦苦支撑。

东吴的巩固与崛起东吴在夷陵之战中的胜利,不仅保住了荆州,还进一步巩固了其在长江流域的统治。孙权借此战确立了与曹魏、蜀汉三足鼎立的地位。

三国鼎立的最终形成夷陵之战后,三国之间的力量对比趋于平衡。曹魏占据北方,东吴控制江东,蜀汉偏安西南,三国鼎立的局面最终形成,并持续了数十年。

夷陵之战的失败,暴露了刘备在战略和战术上的诸多失误。

情绪化的决策刘备为报关羽之仇,不顾诸葛亮、赵云等人的劝阻,执意东征。这种情绪化的决策,使蜀汉陷入了一场本可避免的战争。

战术的僵化与轻敌刘备在夷陵之战中,战术僵化,未能及时调整策略。他轻视陆逊,认为其年轻无能,最终被陆逊的火攻之计击败。

后勤补给的困境蜀军远道而来,补给线过长,加之东吴坚壁清野,蜀军后勤困难,士兵疲惫,战斗力大打折扣。

陆逊在夷陵之战中展现了卓越的军事才能,其胜利的关键在于以下几点:

以逸待劳的策略陆逊深知蜀军的弱点,采取坚守不出的策略,消耗蜀军的士气和补给。

火攻的巧妙运用陆逊抓住蜀军连营的弱点,利用风势发动火攻,一举击溃蜀军。

冷静与耐心的品质面对蜀军的挑衅和内部的质疑,陆逊始终保持冷静,耐心等待时机,最终取得胜利。

夷陵之战不仅是一场军事战役,更是一个关于复仇与理性的历史教训。

复仇的代价刘备为报关羽之仇,发动夷陵之战,最终付出了惨重的代价。这场战役告诉我们,情绪化的决策往往会带来灾难性的后果。

理性与智慧的重要性陆逊的胜利,展现了理性与智慧在战争中的重要性。他的冷静、耐心和战略眼光,成为后世军事家的典范。

三国鼎立的启示夷陵之战后,三国鼎立的局面最终形成。这一局面告诉我们,力量的平衡与制衡,是维持长期稳定的关键。

夷陵之战是三国历史上的一场悲情战役,它既是刘备复仇之梦的破灭,也是三国鼎立的最终定局。这场战役不仅改变了三国的格局,也为我们留下了深刻的历史启示:在复杂的局势中,理性与智慧远比情绪与冲动更为重要。

夷陵之战的故事,将永远铭刻在历史的篇章中,提醒我们以史为鉴,明辨是非,走向未来。