适者生存胡适之,我们今天应该怎样认识胡适?

#文章首发挑战赛#

这段时间胡适的话题非常热乎,有很多新的解读,有人甚至抛出了他比鲁迅更高明更伟大的巍巍立论。我想我们要理解他首先得基本了解他的为人,所谓“听其言,观其行”对吧。

胡适的为人有一句话可谓高度概括,那就是我的题目所写的——适者生存胡适之。

适者生存胡适之

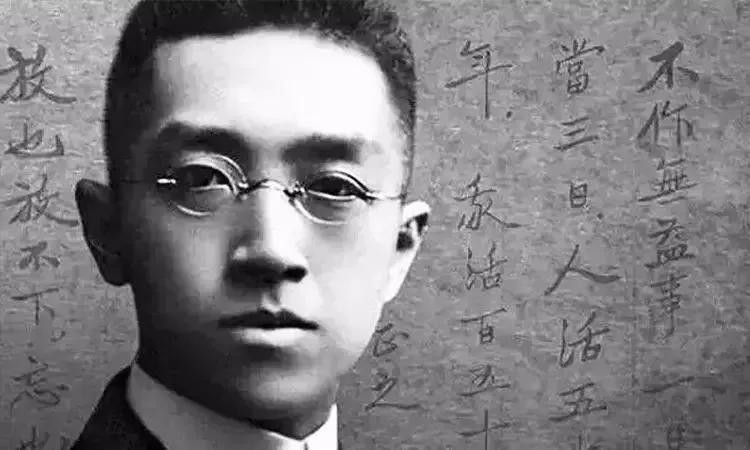

解读这句话得从胡适给自己改名开始说起。由于脚踏新旧两个时代的轮替,当时的人给自己改名就很重要。故事说胡适在读旧学堂时受《天演论》的“物竞天择,适者生存”影响很大,在他二哥的提醒下,他就借了一个“适”字,改名叫胡适,字适之。所以胡适是他,胡适之也是他。

到了1917年,胡适这个名字登上了当时的网红杂志《新青年》,从此“天下无人不识君”,可见名字改得好确实很重要……

但与当时一同登上《新青年》的“鲁迅”,一个名字改得不怎么样但却后来居上的人不同,鲁迅靠的是硬派作风逆天改命;胡适却因出道即巅峰,显然更婉转,随后就由着这个“适者生存”的名号牵引了自己的一生……

新青年同人

这个牵引是怎样体现的呢?

1919年“五四”新文化运动,胡适被认为是“旗手之一”,但相比较于李大钊、陈独秀,他较为温和,“不怎么表现”,反而在几个月后发表了一篇《多研究些问题,少谈些主义》。显示出了极强的“适者”能力。

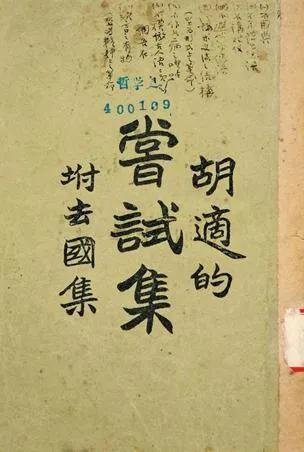

1924年他的《胡适文存》被北洋政府查禁,从此他就离开了激进的《新青年》,步入了温和的“文学研究”。——什么时候,文人生存不易。

看看图片背后的字挺有意思

而1928年认识蒋介石后,他的“文学研究”又有了惊人发现,说是压在中国人民头上的并非是三座大山(帝封资),而是“五鬼闹中华”之“贫疾愚贪扰”……他这种偷换概念的批判,想不到却是加分项,以至于今天重拾此信念的信徒还不少哈……

至于1931年九一八事变,胡适写信劝蒋介石放弃东北,以求保存其余领土——大家不要以为这是大师的失言。这其实“啄食”是“适者生存”之微言大义啊!反正任何别人是提不出这样赤果果的卖国言论的。

就是这样的一个“伪自由”(鲁迅语)的文人,凭着他的“凌波微步”,竟然一路升迁,就任了北大的校长!然后又各种领衔,出席国内外各种会议,还代表“国家”发表了许许多多的“适者生存”的言论,——包括附和蒋介石的“宪法”,对红色政权的劝退,他甚至还想去劝劝日本人“不要打脸”的……反正各种和稀泥……直到,如果不是1937年日本全面侵华开始,胡适恐怕是会愉快地“适者生存”下去的!这才发现原来日本人是劝不住的!于是他改去了美国……

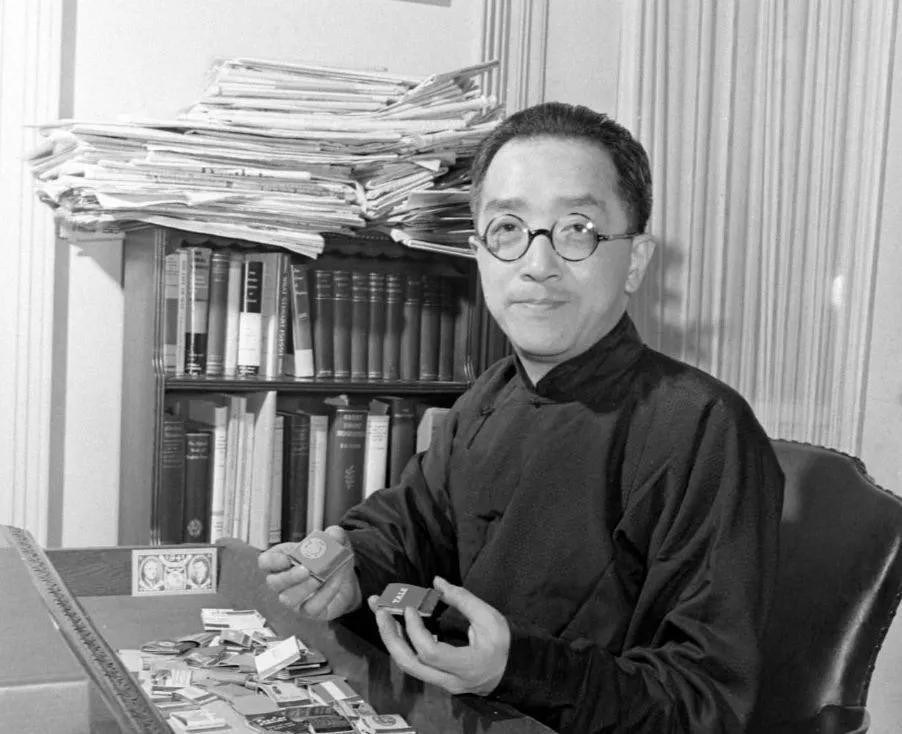

实话,能够在国难当头出使美国,说明了胡适的能力和影响力。而反过来说,出使美国也成就了胡适,让他的“适者生存”的人生升达巅峰。因为美国那边正是“不论主义、物竞天择、优胜劣汰、适者生存”的大本营啊!

顺便说胡适的起点本来就是留美,他正是因在杜威门下学习实用主义哲学而脱颖而出的。

于是果然,胡适在美国当中华民国大使这一段,过得如鱼得水、游刃有余,并且也确实为国做出了让世人钦佩和对他改观的许多贡献。

迤逦到了1945年,日本投降。胡适作为功臣,载誉归国,“位极人臣”,再一次活跃在了大中华文化圈之上,可谓幸甚至哉。

此时的胡适大概感觉自己羽翼丰满了吧,反正已经不再满足于“适者生存”,于是想在各种政治势力之外,闹一个“学术势力”的独立乎?总之这之后的他,大谈“自由主义与中国”,既不偏左又不爱右,有点决然要走“自己的路”的意思。

以至于到了1949年,包围北京的解放军要开喇叭来呼吁他“留下来建设新中国”,而溃败的国军最终还是派飞机来“接他去了旧世界”。

这一“最是仓皇辞庙日”的戏码简直是那一代文人的无上荣光了!

胡适没有选择留下来(或所谓“北归”),其实还是跟“适者生存”有关,因为这一次他可能预感到自己无法再“适应”新时代了,不如继续跟“旧世界”厮混如何?……

结束语:

大概正是1945年之后闹“学术独立”的这一段,以及后来在台湾继续无视蒋介石而弄的“自由中国”那些,可以说是胡适此人,终于超越“适者生存”的低级层面并试图成就自我的最高阶了吧!

也正是这“老骥伏枥”的努力,让后世不能对他这极富争议的一生“一面倒”地乱评价了。