实业救国:1930年代的民生建设探索,听说过的那些“奇葩”理想!

在中国历史的长河中,1930年代可谓是一个充满了波澜壮阔与悲欢离合的年代。这个时期,不仅是风云变幻的政治舞台,更是民生建设的探索期。今天,我们就来聊聊那段时间的“实业救国”理想,看看那些年里的人们是如何用各种“奇葩”方式,来拯救这个国家的。

一、历史的背景:风云变幻的30年代

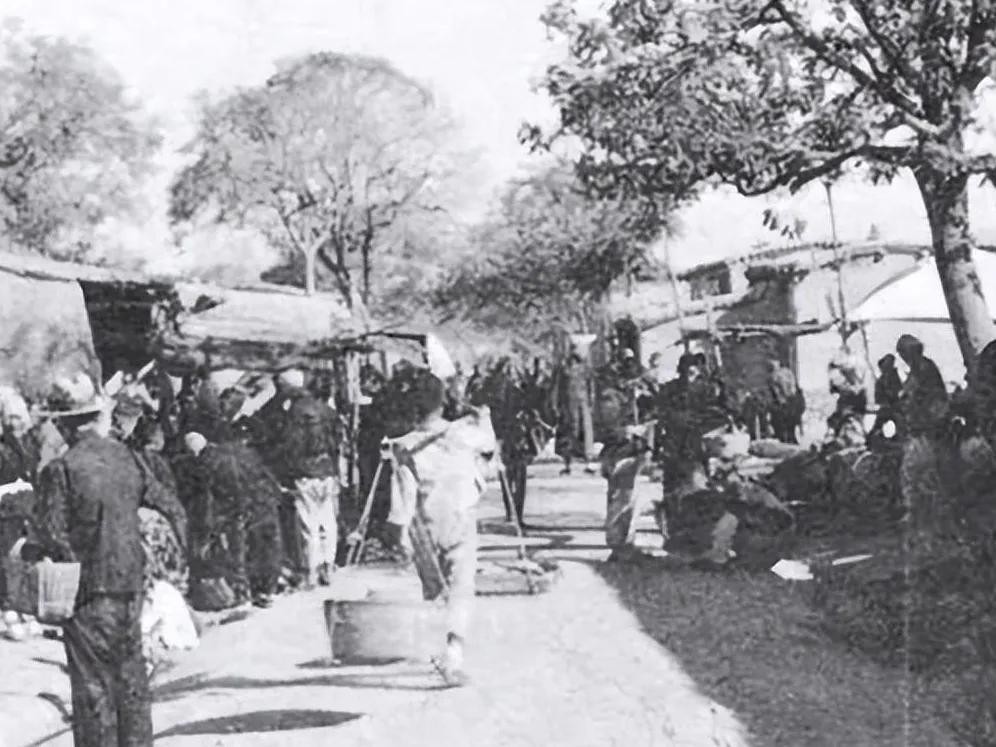

在1930年代,中国正处于动荡不安的时期,外有侵略,内有纷争,民众生活在水深火热之中。为了拯救这个“有点不太听话”的国家,各路英雄豪杰纷纷提出了“实业救国”的理想。简单来说,就是希望通过发展实业,增强国力,从而实现国家的独立与富强。听起来是不是有点像今天的“经济振兴”?

当时的知识分子们纷纷抛出了各种理论,像是“实业救国”、“农民自救”等等,简直比今天的网红博主还要活跃。有人甚至提出“我们要把国家的命运掌握在自己手中”,这话听着就让人热血沸腾,仿佛瞬间就能撸起袖子干一场!

二、实业救国的各种奇葩尝试

1. 设立实业公司

首先,实业救国的先锋们开始设立各种实业公司,号称要通过“开矿、造船、纺织”等等,来实现经济独立。可是,很多公司成立得快,倒闭得也快,简直是“风口浪尖上的浪子”。有的企业甚至连门都没开就宣告破产,真是让人忍俊不禁。

比如说,某个号称要“征服世界”的造船公司,结果在第一艘船下水时,船身竟然连漆都没干透,直接“沉入了历史的尘埃”。这就像今天某些创业公司,开个发布会,结果产品连样品都没做出来,真是让人哭笑不得。

2. 农民自救运动

除了设立公司,农民自救运动也是当时的一大亮点。农民们开始尝试各种新技术,比如轮作、混作、甚至是引进外来品种。听说某个村子里,农民们为了提高产量,竟然把小麦和玉米混在一起种,结果长出来的东西让人哭笑不得,既不是小麦也不是玉米,简直是“杂交品种”的先驱!

这种“创意农业”不仅让农民们乐在其中,也让不少人意识到,想要改变生活,光靠喊口号可不行,得动手才行。于是,农民们开始纷纷学习新技术,真是“自力更生”的好榜样。

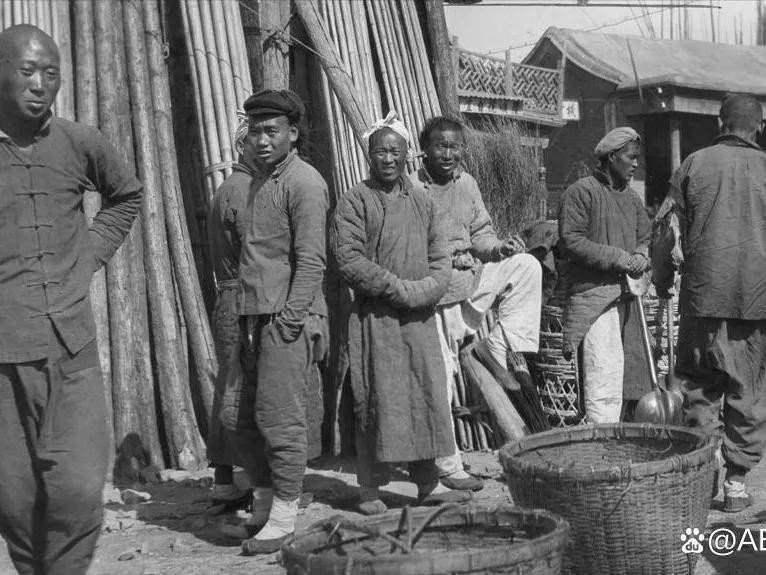

3. 工业合作社

在城市里,工人们也开始成立各种工业合作社,号称要通过集体力量来实现经济独立。工人们聚在一起,开会讨论,甚至还请来了专家来传授经验,听起来简直像是现代的“创业分享会”。

不过,合作社的实际运作却是另一番景象。有的合作社因为管理不善,最后变成了“合作社”与“合作社”之间的“战争”,一场关于资源分配的斗争,简直比电视剧还要精彩。

三、实业救国的理想与现实

虽然这些尝试都显得有些“稚嫩”,但不得不说,实业救国的理想在当时确实激发了很多人的热情。人们开始意识到,国家的未来掌握在自己手中,光靠外援是行不通的。

然而,理想与现实之间的差距往往让人心痛。虽然有不少成功的案例,但大多数人还是在摸索中前行,面临着资金短缺、技术落后、市场不景气等一系列问题。就像今天的创业者一样,面对无尽的挑战与困境,很多人只能选择默默坚持。

四、实业救国的后续影响

尽管1930年代的实业救国尝试有些“稚嫩”,但它们在一定程度上为后来的经济建设打下了基础。很多人通过这些实践,积累了宝贵的经验,甚至为后来的改革开放奠定了基础。

在这个过程中,涌现出了一批批敢于创新、勇于实践的企业家与农民,他们的故事至今仍然激励着后人。今天我们提到的“实业救国”,其实早已在历史的长河中不断演变,成为了现代中国经济发展的重要理念。

结语:理想与现实的斗争

1930年代的实业救国探索,虽有不少“奇葩”尝试,但正是这些尝试让我们看到了希望。历史总是在不断的探索与失败中前行,而每一次的努力都是对未来的铺垫。就像那句老话说的:“只要有理想,就一定能找到出路。”

所以,亲爱的朋友们,下次当你们在网上看到那些“奇葩”的创业故事时,不妨多一份理解与包容。毕竟,历史就是一场关于理想与现实的斗争,而每一个奋斗的人,都是历史的参与者。

希望这篇文章能给你带来一些启发,别忘了点赞、评论和分享哦!