心理治疗的前世今生 罗杰斯的以人为中心疗法—冠晨心理

(摘自《人性如此》第一章 第六节)

罗杰斯创立“以人为中心”疗法是与马斯洛创立人本主义心理学并行的,罗杰斯扬名立腕甚至早于马斯洛。

罗杰斯

罗杰斯比马斯洛大六岁,1902年生于美国芝加哥附近的奥克帕克,父亲是个土木工程师,罗杰斯在兄妹六人中排行老四。

他家是个原教旨基督教家庭,所信教派严格禁欲,压抑任何情感的表露,毫不夸张地说,在他家里,连喝可乐都会带有一丝罪恶感。直到青年时代之前,父母都像钳子一样控制着罗杰斯,他必须循规蹈矩,没有任何表达、行动的自由,同马斯洛一样,罗杰斯用阅读来转移压抑。

12岁时,罗杰斯全家迁往芝加哥西部的农村,农场生活让他对农业科学发生了兴趣,17岁时考入威斯康星大学农学专业,由于他强烈的宗教倾向,大学二年级转学历史,计划投身于基督教的研究和牧师职业。

1922年,20岁的罗杰斯被选为美国大学生代表,到北京的清华大学参加“世界基督教学生联盟会议”,此次中国之行改变了罗杰斯的人生—他发现了沟通的快乐、并深陷其中无法自拔。参会的有各种基督教派,尽管对教义有着不同的理解,但大家可以畅所欲言地发表自己的见解,并开放地倾听别人的心声,在长达两周的时间里,这种自由的表达与倾听,让罗杰斯找到了人生的宝藏,确立了以人为中心疗法的宝贵特质—鼓励自由表达。

1924年罗杰斯大学毕业,获得历史学士学位。当年他结了婚,并考入纽约联合神学院,开始接触到临床咨询工作,他发现咨询比牧师工作更符合他的兴趣。

1925年,罗杰斯进入哥伦比亚大学师范学院进修心理学。1926年罗杰斯转入哥伦比亚大学修临床心理学与教育心理学,1928年获得硕士学位。

毕业后,罗杰斯就职于纽约地方上一个防止虐待儿童协会,直到1939年。这份工作应该比较自由,期间在1931年,罗杰斯获得博士学位,1935年到1940年还在罗切斯特市大学授课和著书。基于问题儿童方面的工作经验,他编写了《问题儿童的临床治疗》。

1940-1945年,罗杰斯受聘俄亥俄州立大学,任临床心理学教授,在那里他编撰了第二本书《咨询与心理治疗》。此时纽约的马斯洛脱离了行为主义,开宗立派了人本主义。

1945年,43岁的罗杰斯任芝加哥大学的心理学教授,建立了大学的心理咨询中心。罗杰斯最初接受的是心理分析训练,但在实践过程中,深为其效率低下所困扰,在芝加哥大学的心理中心,他决定尝试一种完全不同的治疗方法。

罗杰斯提出“价值中立”的咨询原则,首创非指导性治疗,用“来访者”取代“患者”,予以“无条件积极关注”。随着“以人为中心疗法”的开创,罗杰斯声名大振。

1947年,罗杰斯当选为美国心理学会主席。这一年,马斯洛还在苦苦推广着他的人本主义心理学。

1956年,罗杰斯获得美国心理学会颁发的杰出科学贡献奖。

1957-1963年,罗杰斯受聘威斯康星大学教授心理学,期间撰写了他最畅销的一本书《论人的成长》。

1964-1968年,罗杰斯任斯坦福大学行为科学研究所研究员,从事人本主义人际关系研究。与此同时,纽约的马斯洛也功成名就,当选了美国心理学会主席。

1972年,罗杰斯获美国心理学会卓越专业贡献奖。

1987年去世,享年79岁。

“以人为中心的治疗”代表着人本主义心理治疗的主要趋向。罗杰斯提出人是根据自己的知觉体验行动的,个体的内心世界只有自己才了解,人人具有自我实现的潜能。当个体的自我概念与真实自我经验不一致时,个体心理就会出现异常,心理治疗就是协助来访者认识自我,重建与真实自我一致的自我概念的过程。治疗者的任务在于创设一种温暖、友谊、令人可以接受的气氛,使来访者享受到被尊重的体验。在治疗的过程中,治疗者对来访者“无条件的积极关注”,信任、接纳、倾听、期望和支持来访者,随着时间的延续,来访者对自己的心理状况就会有更多的了解.发展出解决问题的方式,并最终达到心理健康的水平。罗杰斯认为治疗的关键不是技术,而是治疗者的态度、气氛的创造、和治疗关系的建立。

但问题在于,罗杰斯咨询理论是取样于大学生群体建立的,大学生们的问题主要是适应不良,而非心理障碍,大学生群体的开放程度与成长能力也高于社会人群,所以拿到临床实践中,该疗法的长期有效性令人失望。

下例是罗杰斯与一位感到压抑的20岁女子的谈话过程(有删节),可窥斑见豹“以人为中心疗法”:

客户:有时即使上街,我也觉得费劲。这令人烦恼,真的。

治疗师:即使小事情---微不足道的小事,也会让你烦恼。

客户:呃,是的,我似乎没办法克服它。我的意思是说,就是---每天似乎总有这些周而复始的琐事。

治疗师:这样的话,你非但无法取得进展,(而且发现)事情真的不会好到哪儿去。

客户:我多少有点跟自己过不去---有点总是在责怪自己。

治疗师:这么一来---你就责怪自己,根本不为自己着想,情况于是越来越糟了。

客户:是啊。我甚至连试试也没有想过。我认为自己将会一事无成。

治疗师:你感到事情还没开始呢,自己先气馁了。

听上去有点儿像学舌,但“以人为中心疗法”简便易行,无须长期而严格的训练,而且治疗时间较短,因此在5、60年代曾得到广泛应用,但随后它的影响就快速消退,今天,只有6%的心理治疗师还在坚持使用。

延展阅读:肉体派的崛起

在20世纪初的30多年里,精神分析疗法在精神障碍的治疗中建立了不容挑战的权威,心理学风头无量,彻底碾压临床医学。神经科医生们对此不甘示弱,频频发起挑战。他们提出,精神分析是不科学的、昂贵的和无效的。

要与心理学家们抗争,仅仅骂街是没用的,医生们需要的武器是有效的药物或手术,但当时医学对精神病和大脑功能的了解几乎是一片空白,精神病院里除了不再放血,依旧用着各种古老的办法,电击、水疗、鸦片、束缚、旋转疗法、冰袋、噪音疗法、发热疗法、电休克治疗、胰岛素治疗等等,除了骇人听闻以外几乎无效。

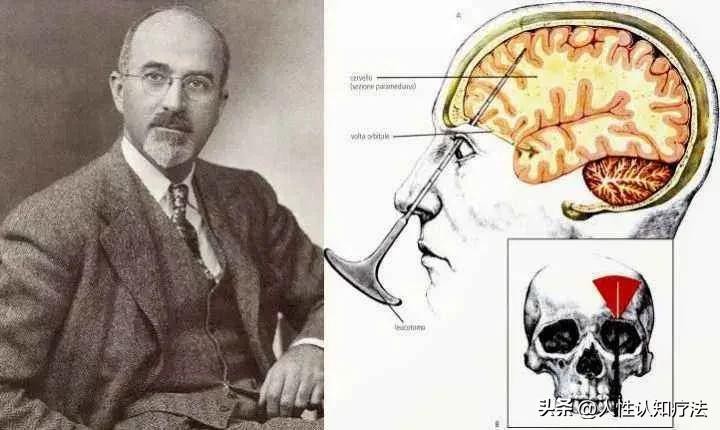

1935 年,在伦敦召开的神经医学大会上,来自耶鲁大学的弗尔顿与雅各布森发表了《前额叶切除术可以化解黑猩猩的凶暴本性》的研究报告--他们损毁了两只黑猩猩的前额叶,结果这两只黑猩猩变得温顺了许多。

这篇论文引起了江湖地位颇高的学术元老,葡萄牙神经外科医生安东尼奥·莫尼兹的注意,他敏锐地觉察到,这办法也许能用于治疗精神障碍。

莫尼兹回到葡萄牙后,找来一位60岁的重度精神病患者,由助手操刀,在患者脑袋两侧分别开一个口子,注入乙醇杀死前额叶的神经细胞。手术后,患者的症状得到极大改善,接着,莫尼兹又做了20多个病例,果然都有效果,虽然患者术后有点发傻,但与精神障碍相比,莫尼兹认为这些代价不算什么,于是他在没有进行长期随访的情况下,在1936年发布了该项研究报告。

报告一经发布,立刻就引起了全世界的轰动,巴西、意大利和美国纷纷尝试这项手术,都取得了可喜的成功。莫尼兹志得意满地宣称,前额叶切除术是“一种简单、安全、可靠的手术,可广泛用于治疗精神错乱”。各国医生们也都感叹,这个发明真是太伟大了,原来只需要这么一个小小的手术,就能让那些狂暴的疯子变得像宠物一样温顺。

不过莫尼斯的手术设计还是略显复杂,需要专门的手术室,完成从颅骨定位到麻醉、钻孔等复杂的操作,需要有专业的神经科医生来主刀,这对当时很多精神病院来说门槛略高。

一位疯狂的美国医生弗里曼,发明了一种简单的操作--经眶前额叶切断术,成功地改进了手术。简单到什么程度呢?只需三步,先用电休克把病人电晕, 然后用凿子将一枚钢针经眼眶敲入颅内,最后医生凭经验搅动钢针,即可直接破坏前额叶。工具也非常简单,就两样--一把凿子、一枚钢针。进行手术的时候即不需要严格的消毒灭菌,也不需要专业的神经外科医生,更不需要专门的手术室,普通房间、一张病床、一套束缚工具就行。

弗里曼与冰锥疗法

弗里曼还是个擅长营销的人,他给这种改良的手术取了一个酷炫的名字--冰锥疗法,宣称这项技术的成功率达百分之六十。弗里曼带着自己那一箱简陋的工具, 高喊着“人人学得会,废除疯人院”的口号,在全美各地巡演,疯狂推销这项技术,以至到后来,只需要25美金就可以做这么一个手术,连手套都不用带。“冰锥疗法”为弗里曼带来了荣誉和财富,让他成为了世界瞩目的神经外科专家。

弗里曼的冰锥疗法

到了40年代后半段,前额叶切除术成了医生们公认的精神障碍治疗方法。

二战期间和战争结束之后,美国政府对2,000多名可能患有创伤后应激障碍的退伍军人实施了前额叶切除术,这些手术并非都得到了患者的同意,一些人术后变成了无法照料自己的老小孩,很多人饱受疾病发作、健忘症和运动技能丧失之苦,有些人直接就死在了手术台上。

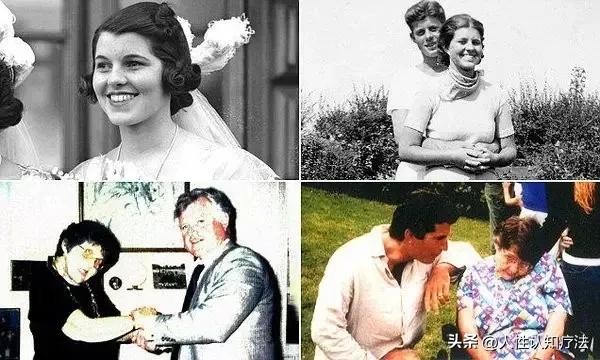

受害者甚至包括美国总统肯尼迪的亲妹妹--罗斯玛丽·肯尼迪,她患有先天性的智力障碍,乖巧、友好、幼稚,总是去讨好周围的人,肯尼迪家族为了治疗她的智障,让弗里曼在1941年为她实施了前额叶切除术,结果非常糟糕,肯尼迪小姐的智力不增反降,回退到了2岁的智商,余生再无法自理。

罗斯玛丽,肯尼迪

其实,早在手术刚刚流行的30 年代末,额叶切除对人格的负面影响就已经有零星的报道,患者精神病症状减轻的同时也会出现严重的后遗症--高级思维活动被破坏,人变得像行尸走肉一般,温顺、昏睡、沉闷、冷漠、无精打采、六神无主、神情呆滞、任人摆布,活在无尽的虚无之中。一位母亲这样描述她切除了前额叶的女儿:“我的女儿完全变成了另一个人,她的身体还在我身边但她的灵魂却消失了”。

吊诡的一幕出现在1946年,不幸降临在了弗里曼医生自己身上,他的一家人郊游时,儿子不小心跌入河里,被卷进瀑布坠崖身亡,弗里曼的妻子因此患上了抑郁症,在痛苦难耐时,妻子恳求弗里曼用冰锥帮她解除痛苦,但弗里曼拒绝了,也许他内心的深处知道,这根冰锥带走的不仅是痛苦,还有灵魂。

但是,弗里曼医生并没有踩下刹车,而是在切除灵魂的道路上继续狂奔。1949年,他将自己的4000多份病例提交给诺贝尔奖评委会,帮助导师莫尼兹获得了当年的诺贝尔医学奖。弗里曼自己也当选了美国精神病学委员会的主席。

1949年诺贝尔医学奖

在诺贝尔奖的加持下,这项技术风靡全球并被滥用,当时人们只要是心理障碍就统统归为精神病,只要身体上找不到问题,就给你来一个锥子和一把锤子,本该是精神障碍治疗最后的手段却被当成了包治百病的妙手回春术。在日本,家长仅仅因为小孩不乖、调皮捣蛋或者学习成绩不佳,就直接送去做前额叶切除手术。在丹麦,政府专门为这个“新型疗法”建造了大量医院,手术适用范围从弱智到厌食症无所不包。当然情况最严重的要属美国,弗里曼等人鼓吹“精神病要扼杀于摇篮”,成千上万的人没有经过仔细检查,就被拉去实施手术,甚至包括暴力罪犯、政治犯、和同性恋。

冰锥术越疯狂,反对的声音也越大,越来越多的学者呼吁,不能用这种野蛮的方法入侵大脑这个未知的领域。全世界最先禁止这项手术的是前苏联,1950年,苏联政府采纳精神病理学家瓦西里·加雅诺夫斯基的建议,全面禁止前额叶切除术。

在围绕冰锥疗争执不休时,氯丙嗪的意外发现,让药物治疗走上了前台。1951年,一种原本开发用于治疗疟疾的新药--氯丙嗪,在临床测试中表现出强大的镇定作用,能让人进入一种类似冬眠的状态,法国药厂还给他取了个生动的名字—冬眠灵。随后,两位神经科医生大胆地以身试药,在确认过药效后,他们给一位狂躁症患者使用了这种药物,三周后,奇迹出现了,患者竟然达到了出院的标准。接下来又在巴黎的精神病院进行临床测试,那些狂躁、抑郁的病人服药后,竟然都恢复了正常状态。氯丙嗪一举成名。

到1964年,全球有5000万人使用了氯丙嗪,精神障碍患者终于不必被锁在精神病院里了,“永久废除疯人院”这句口号,不是被冰锥,而是被氯丙嗪实现了。

至于冰锥疗法,1967年,一名患者在弗里曼的手术中脑出血死亡,自此他被禁止进行相关手术。70 年代之后,包括莫尼兹的祖国葡萄牙在内,多国立法禁止或严格控制前额叶切除。

氯丙嗪的成功,使精神药理学的发展步入黄金时代,到了70年代,随着副作用更小、靶向更精准的第二代精神类药物的出现,博弈的天平转向了肉体派。

医生们扬眉吐气,但同时也发现,生物、心理、社会三方面因素的共同作用才是导致心理障碍的根源,药物与心理双剑合璧才是完整的治疗方案。