被誉为“全国总导演”的开国上将:周桓

周桓(1909年2月22日-1993年10月27日),中华人民共和国开国上将,辽宁省安东县(今东港市)大孤山人 。在革命生涯中,历任红5军政治部秘书、红3军团政治部秘书处处长、红8军团政治部破坏部部长、军委干部团上级干部队政治委员、红一方面军总政治部秘书长、八路军野战政治部敌工部部长、第1游击纵队政治委员、八路军总司令部秘书长、八路军野战政治部组织部部长、东北军政学校政治委员、东北民主联军政治部副主任、东北野战军政治部副主任、东北军区政治部主任等职。先后参加了第一、二次攻打长沙的作战,中央苏区历次反“围剿”,长征,直罗镇战役,东征战役,太行反“扫荡”战斗,百团大战,辽沈战役,抗美援朝战争等。

中华人民共和国成立后,历任东北军区副政治委员、中共中央东北局常务委员、沈阳军区政治委员、辽宁省委书记处书记、辽宁省第四届政协副主席、国家文化部顾问等职 。积极开展部队的现代化、正规化及国防建设,为东北地区的党政建设和中国人民解放军政治工作建设呕心沥血,作出了卓越贡献。1955年被授予上将军衔。1993年10月27日在北京病逝,享年84岁。

相对于他开国上将的身份,大家更为熟知的或许是他导演的身份,老一代人应该都会看过他导演的各类剧目。

例如《烈火红心》《杜鹃山》《枯木逢春》《兵临城下》《蝶恋花》等话剧,《棉花舞》《果园舞》等舞剧,甚至著名的《茶花女》沈阳话剧版也是由他指导。

他虽然不是最出名的上将,但一定是所有开国上将中最出名的导演,也是所有导演中最高的军衔。

早年经历

1918年,周桓被送进该村的一所小学堂。

1923年,周桓考入设在该镇的县立高级小学。

1925年,周桓以优异的成绩考入庄河县县立中学。周桓父亲的宗兄周良图资助周桓上学。

1927年夏季,周桓因患病休学回家。病愈后,因周良图不再为他提供学费而辍学。

土地革命时期

1928年2月,周桓只身跑到天津,投奔同宗哥哥周鼎年。

1929年1月,周桓考入天津中山中学三年级免费插班生。 周桓在天津中山中学读书时,积极参加进步学生运动。

1930年,周桓到上海,在中共外围组织互济会训练班学习。同年5月到湘鄂赣苏区参加中国工农红军,并加入中国共产党。曾任红5军政治部秘书、红3军团政治部秘书处处长,参加了第一、二次攻打长沙的作战。

1931年起,周桓兼任红3军团政治教导队政治委员、军团政务处处长和政治保卫分局执行部部长、红一方面军总政治部地方工作部部长、工人师政治部主任,参加了中央苏区历次反“围剿”。长征中任红8军团政治部破坏部部长、军委干部团上级干部队政治委员、红一方面军总政治部秘书长兼敌工部部长。到陕北后,参加直罗镇战役和东征战役。

1936年,周桓改兼统战部部长,参加争取张学良东北军共同抗日的工作。曾促成红军与东北军甘泉守城部队谈判,使张学良等爱国将领对中共“停止内战,一致抗日”的主张有了切身感受,进一步坚定了其联共抗日的决心,从而为“西安事变”的发生创造了条件。

抗日战争时期

1938年,周桓(左起)在中共六届六中全会

抗日战争爆发后,周桓任八路军野战政治部敌工部部长、第1游击纵队政治委员、八路军总司令部秘书长。

1938年9月,周桓入中共中央马列学院学习。

1939年(民国二十八年)10月,周桓任八路军野战政治部组织部部长兼军法处处长,曾率野政巡视团到冀南和冀鲁豫抗日根据地,协助培训干部、加强地方武装建设。

1942年(民国三十一年),周桓回太行区抗日根据地。 参加了太行反“扫荡”战斗和百团大战,为抗日战争的胜利做出了重大贡献。

解放战争时期

抗日战争胜利后赴东北,周桓任东北军政学校政治委员,东北民主联军政治部副主任兼联络部部长和中共长春市委书记,东北野战军政治部副主任兼后勤部政治委员,参与组建东北二线兵团,领导改造战俘、瓦解国民党军的工作。

1948年(民国三十七年)9月,辽沈战役期间,周桓参与争取长春国民党守军曾泽生部起义等工作,并促成郑洞国率新7军投诚,加快了长春的解放,为取得辽沈战役的最后胜利做出了贡献。后任东北军区政治部主任、中共中央东北局委员。

建国之后

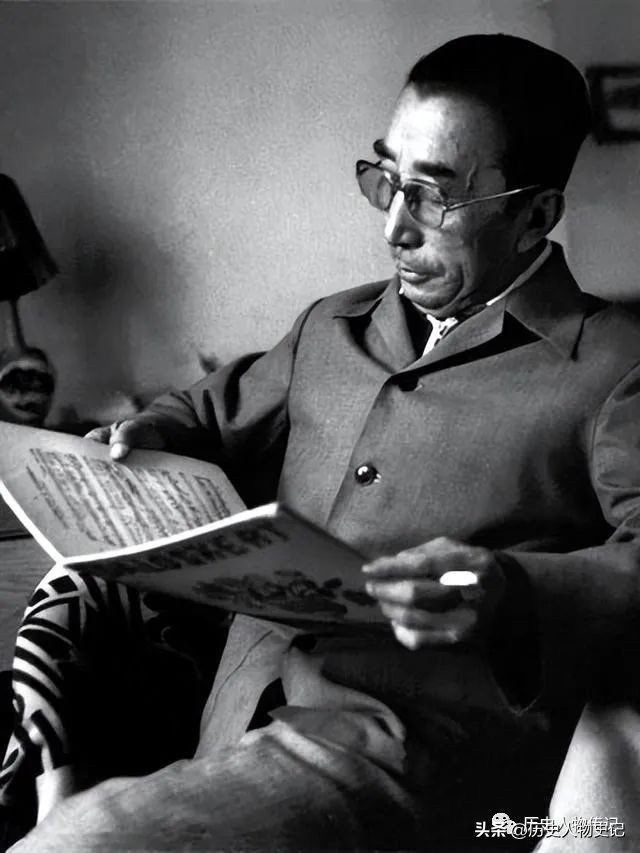

建国之后的周桓

1950年起,周桓任东北军区副政治委员、中共中央东北局常务委员、沈阳军区政治委员。长期主持所属部队的政治工作,曾在总政编写《中国人民解放军政治工作条例(草案)》过程中提出过宝贵意见。

抗美援朝期间,周桓参与领导东北军区为中国人民志愿军实施后勤保障。

1955年11月,在中央军委于辽东半岛组织新中国成立后规模最大的一次抗登陆战役演习期间,周桓参与领导沈阳军区参演部队圆满完成了演习任务。

1959年,周桓调任中共辽宁省委书记处书记。

“文化大革命”中,周桓同林彪、江青反革命集团进行了坚决斗争,受到残酷迫害。

文革后,周桓任辽宁省第四届政协副主席。

1979年,任国家文化部顾问。是第一届全国政协代表,第五届全国政协委员,第一届全国人大代表,中共第八届中央候补委员。

1993年10月27日8时41分,周桓在北京病逝,终年84岁。

主要成就

争取少帅联共抗日

1936年,周桓兼任统战部部长,积极促成红军与张学良的东北军甘泉守城部队谈判,坚定了张学良及其爱国将领联共抗日的决心,为“西安事变”的发生创造了条件。

组建东北二线兵团

1947年7月始,周桓参与组建东北二线兵团,领导改造战俘、瓦解国民党军,为补充与扩大主力部队做出了贡献。

促成国军率部起义

1948年9月,周桓参与争取长春国民党守军曾泽生部起义,促成郑洞国率国民党新7军投诚,加快了长春的解放,为取得辽沈战役的最后胜利做出了贡献。

《思想传》(1953年4月,原件存中国人民解放军总政治部档案馆)

1955年,周桓被授予中国人民解放军上将军衔,获一级八一勋章、一级独立自由勋章和一级解放勋章。

1988年,周桓获一级红星功勋荣誉章。

亲属成员

祖父:周长龄,原籍是浙江省绍兴府会稽县,江湖郎中。清朝末年,浙江沿海兵荒马乱、民不聊生。为求生计,周长龄举家来到大孤山投靠同宗伯父周良图,住进了周良图家西院的三间草房。

伯父:周鸿图,是个木匠、文盲,常年在别人的木铺里做工,一生未娶。

父亲:周凤图,童时起就远离家乡到岫岩的一家中药铺学徒,在周桓的祖父去世后即回家帮助东院宗兄周良图料理杂务,主要是养花、招待客人和采买一些日常用品。

母亲:郭氏,出身于贫困的市民家庭,性格内向,为人正直,心地善良,勤劳朴实,是个持家的能手。生有五子二女,周桓排行老大。

夫人:李田 ,曾经是延安女子大学学员,1936年10月入党。1939年3月与周桓结婚,主婚人是左权(抗战中牺牲的八路军高级将领)。婚后,生育了周单、周雪松两个儿子。

长子:周单,文革期间被造反派整死。

次子:周雪松,吉林大学毕业后分配到北京地矿部门研究所工作。

《人民日报》:周桓把毕生精力献给了中国人民的解放事业和共产主义事业。他一生追求真理,始终保持了共产党员的坚定信念。他长期从事军队政治工作,积累了丰富经验。他淡泊名利,处处以党和人民的利益为重。他工作勤奋,勇于在困难条件下承担重任。他爱护干部、战士,善于培养人才。他以身作则,廉洁奉公,始终保持了中国共产党、中国人民军队的优良传统和作风。

《中国共产党新闻网》:周桓以多才多艺著称,风度儒雅,酷爱文艺、戏剧,也欣赏外国的洋歌剧,在解放军将领中实属少见。

上世纪50年代在《人民文学》杂志编辑部副主任、中国作协创研室副研究员涂光群 :周桓挺了不起,是个儒将。很精干,人很随和,没有一点架子。

选自:看历史浮沉:

这位上将是少有的,既欣赏东方文学,又能领略西方戏曲魅力的人,他似乎对这些文艺格外热衷。

当时忙碌在地方工作的他,将自己除了工作之外的其他休息时间全部用在编排话剧上,他甚至还专门去指导,去看一些剧作家编戏、排戏仿佛成了独属于他的消遣方式。

1964年,周桓调任辽宁省委的文教书记,当时的沈阳话剧团正在排演《茶花女》,周桓几乎是场场都跟从。

当时演出了12场,他跟了整整十场,而且每场他都会进行自我总结,进而促进下一场的提升。

当时第一次排练的时候,他全程紧紧的盯着每个演员的细枝末节,甚至连一丁点的不合时宜的小动作他都不会放过。

据茶花女主演王稼庆回忆,自己第一次上场的时候,连续上了三次场都被叫停,领导总是说自己有哪些不对劲,当时心里想着领导不会要把自己换了吧,也是紧张的不行。

但没想到磕磕绊绊重新走了三次,领导反而跟自己说,你再重新演一下吻手礼。

自己战战兢兢的在所有人的注视下,重新演绎了一遍吻手礼,对面严肃的领导,仿佛一瞬间成了发现什么不得了事件的小朋友一样,急忙喊停。

所有人的目光都看向了王稼庆,周桓反而主动去问王稼庆:“你看看你的手,发现什么问题了吗?”

王稼庆这才恍然大悟,原来自己稀里糊涂,竟然举了兰花指。

就是这样,注意每一个细节,从动作到神态,他把自己放到观众的角度,认真的审视这出话剧,又把自己放到编导的角度,从一个主观方面来表达这个话剧的西洋味。

在他积极的跟进,推动之下,这场话剧可谓上下一心,大家齐努力更是达到了开国以后前所未有的艺术高度,周总理还给了这个话剧极高的评价。

这场话剧更是引起了前所未有的轰动,沈阳人民甚至多次写信,让增加话剧出演的场次。

1962年3月,周总理、陈毅邀请周桓在广州会议上做了《关于戏剧创作领导方法问题》的报告。

由此可见,领导班子对他进行文艺排演的肯定,有了上层领导的肯定,他更是加倍努力,全身心投入到文艺排演当中,提高文学质量和文艺品质。

在我国建国初期,大部分人接受的文学还是我国一些传统的艺术戏剧,极少部分接触到西方文学,也未完全适应。

当时周桓要做的第一件事情就是将西方文学在保持他自己特有特色的情况下中国化。

最早文学艺术的发展只是人们的酒后茶余,但伴随着经济的发展,人们生活水平的提高,人们对艺术的追求也开始逐渐增多。

但始终未摆脱曾经的庸俗化,大众化,使文学艺术太过于庸俗,反而凸显不出文学艺术的独特魅力。

周桓在辽宁省一次文艺座谈会上指出了这一不良的文化风气,将我们原有的艺术作品太过于通俗化,而且还将外来的艺术作品庸俗化,让文艺作品不再有之前放松身心的欣赏作用。

而且最关键的是,当时的作品普遍将文艺作品太过于政治化,几乎每个文艺作品都突出政治思想,四处弘扬歌颂,反而失去了文学艺术原本百花齐放,百家争鸣的意味。

大家看文艺作品是提高自我修养,修养身心的,而不是看文艺作品,自我反思,自我责问的。

当时的这番言论可谓是一针见血,指出了当时大部分文学作品的弊端,在当时几乎所有文学作品都围绕政治军事展开的时候,的确是极度的挤压了其他文艺类相关文学的发展。

周桓指出倘若所有的文艺发展都是只顾宣传思想,没有其他相关意义的话,那太过于单一了。

为了指正这点周恒曾对其他人说:“天天都说毛主席,毛主席还说文学发展要百花齐放,百家争鸣,为何不提提毛主席说的这些话呢?”

周桓在做人做事方面有独属于自己的那一份执拗,他不愿意让文艺从属于其他,成为别的东西的附属品,更不愿意把文艺太过于庸俗。

在阅读毛主席的《蝶恋花》之后,他紧接着便上手开始准备蝶恋花的相关话剧排练。

要知道,那时毛主席的妻子是江青,对于这出用来歌颂毛主席和他的妻子杨开慧的话剧是极度厌烦的,她甚至不顾他人的意见多次阻拦。

但他周桓逆流而上不顾当时江青的阻拦通过这出话剧歌颂了毛主席与杨开慧女士的爱情故事。

在当时那个社会背景的前提下,他排演了这样一出话剧,既歌颂了曾经战争时期革命年代动人的爱情故事,也是无形当中对于江青这类掺杂其他情感的爱情的无声抗议。

除了亲身上阵亲自排演话剧,一遍遍改剧本之外,他还亲自抓取人才,多次派人上京选取话剧人才参与其中,刘炽就是他挖掘过来的重要人才之一。

二人的缘分其实最早还源于当时电影《上甘岭》,周桓邀请刘炽为电影制作主题曲,紧接着,伴随着电影轰动全国,这首主题曲也成了家喻户晓的著名曲目。

刘炽被挖掘到辽宁歌剧院,他担任副院长兼艺委会主任之后,周桓更是仿佛遇到了知己一样,凡是相关剧目,他第一个想到的作曲者就是刘炽。

刘炽也从来没让他失望过,当时上海戏剧学院实验剧团到沈阳演出莎士比亚的名剧《无事生非》与雪克创作的《战斗的青春》,周桓第一个想到的人,便是刘炽。

当时时间紧急,他让刘炽为《战斗的青春》作曲,刘炽也是很坦然的接下了这个任务。

仅仅一天半,他不眠不休,夜以继日成功写出了伴奏曲目。之后凡事周桓操刀的大小电影几乎都能见到刘炽的身影。

1964年全国歌舞百花奖,在刘炽的带领下,辽宁省夺取了8项大奖。

这场大奖的颁奖典礼上,辽宁省可谓是一超多强,顺利脱颖而出,周桓严谨的文学发展态度也一直影响着后来辽宁省艺术团的发展。

一时的繁荣过去,紧接着迎来的是那段黑暗的时期。

曾经,因排练蝶恋花舞台剧得罪的江青更是借由他发展艺术这件事情大书特写。

在他们笔下,周桓成了主张发展资本主义腐朽艺术的人,这些莫须有的罪名将他捆绑起来,甚至家人也遭受了连累。

但好在那段黑暗的时光过去了,拨乱反正之后,他又重新回到了属于他的艺术世界。

当时他恢复工作的单位是芭蕾舞艺术团,在当时因为打压文艺相关,来自西方的芭蕾舞更是被打压得相当严重。

他接手这个任务之后,依旧是从选拔人才到排练歌剧,一点点细节抓起,他更是请来了各个国家的芭蕾舞大师,通过艺术交流促进了国际文化合作。