艺术史的历史——艺术史是如何写成的?

今天咱们谈谈艺术史的历史。

几乎所有人,包括艺术家都是通过艺术史理解和判断艺术的,通过艺术史对艺术有一个总体的了解,然后把他们看到的艺术品和艺术家置入到这个结构之中,在一个相互关系中判断和理解他们所面对的艺术,这就是人们通常理解艺术的方式。

所以,我们今天就谈谈艺术史是如何写成的,也就是艺术史的历史。

简单说艺术史的历史最早可以追溯到公元1世纪的罗马帝国时代。生活在今天的意大利北部的大普里宁(Pliny the Elder 23~79,古罗马学者及西方古代百科全书奠基者)所写的《博物志》(Naturalis Historiæ,又称《自然史》)中关于艺术的部分,也就是关于绘画与雕塑的文字,就被认为是最早的艺术史文本。

大普里宁 Pliny the Elder 所著《博物志》(Naturalis Historiæ,又称《自然史》

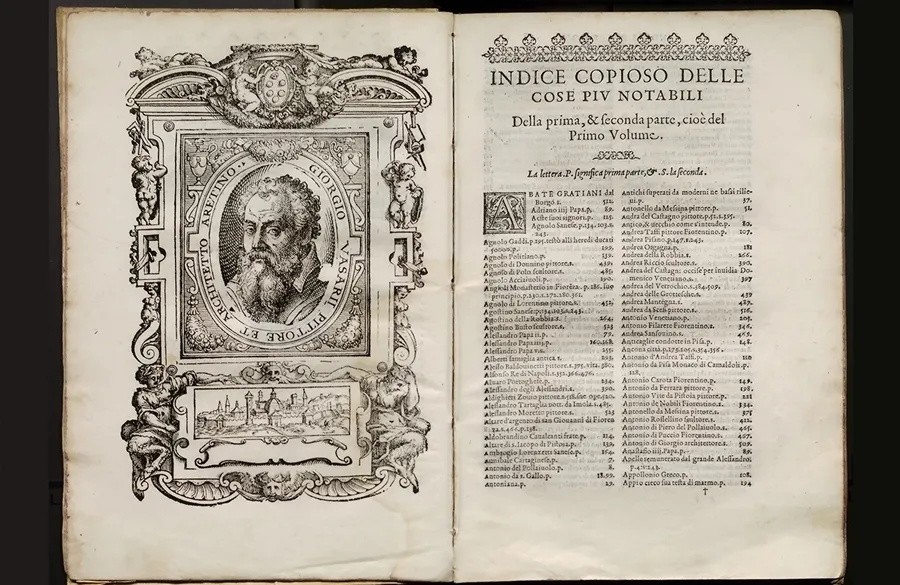

《博物志》按今天的理解大致就是一本百科全书。 而现代学术意义上的“艺术史”源自意大利文艺复兴时期,它的历史非常短暂,只有400来年。16世纪的意大利人乔尔乔·瓦萨里(Giorgio Vasari ,1511-1574)写了一本书书名叫《意大利艺苑名人传》也叫《意大利最伟大的画家、建筑师和雕塑家》。这本书就被认为是第一本“有明确的艺术史观”的艺术史。因为艺术史叙事是一个典型的“后社话语体系”(Post Established Discourse)。它是对艺术创作的“追认”,而这个“追认”是具有强烈的主观意志的价值判断。所以所谓「艺术史」,就是「对艺术史观的艺术叙事」。

乔尔乔·瓦萨里(Giorgio Vasari )所著《意大利艺苑名人传》

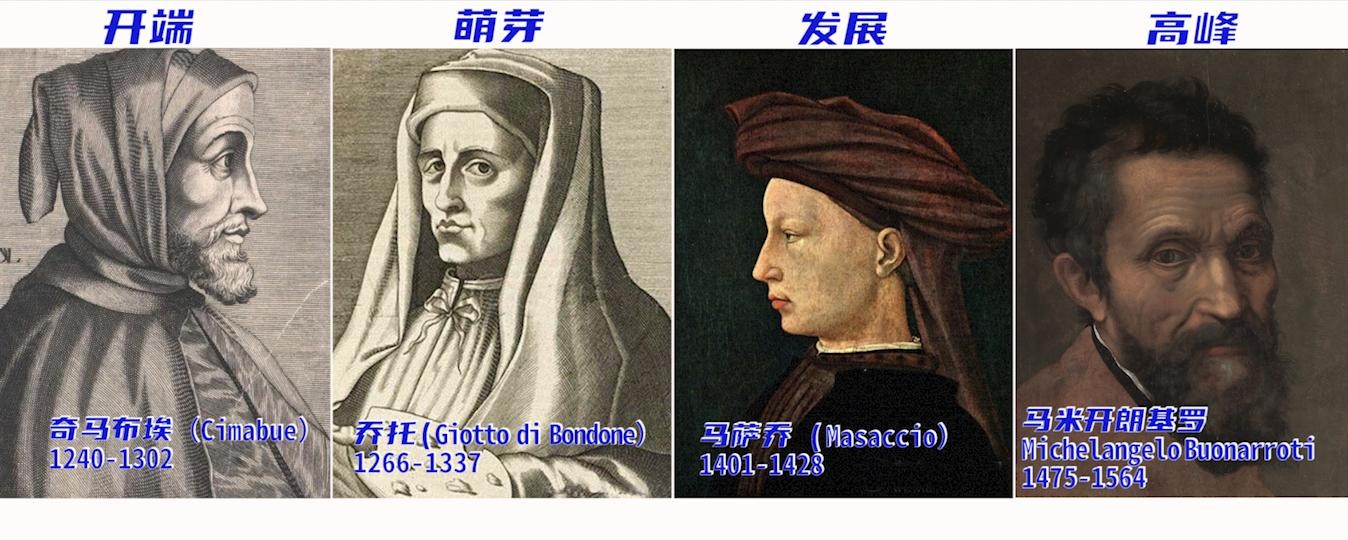

瓦萨里本人是个画家,他也做建筑设计还搞艺术史研究,文艺复兴时期很多艺术家都是“多面手”。所以英文有个说法叫Renaissance Men文艺复兴人,意思就是就是多才多艺的人。瓦萨里的艺术史,简单说就是把14-16世纪的意大利文艺复兴时期的艺术,写成了一个从奇马布埃(Cimabue, 1240-1302年)开始,到乔托(Giotto di Bondone,1266-1337年),到马萨乔(Masaccio,1401-1428年)再到米开朗基罗(Michelangelo Buonarroti,1475-1564年)的技术进步史。

瓦萨里的艺术史是14-16世纪意大利文艺复兴时期艺术的技术进步史

奇马布埃是开端,乔托是萌芽,马萨乔是发展,米开朗基罗是高峰。瓦萨里认为,米开朗基罗之后不会再有所谓艺术的进步。这就好像登山,你到达山顶之后,只有下山,不可能继续向上。而其他艺术家,就是在这样的一条线索和脉络里各就其位。

为什么米开朗基罗是顶峰,为什么不是达芬奇或者拉斐尔呢。因为瓦萨里是米开朗基罗的学生。这么说有一定的玩笑成分,但是弗洛伊德说:其实根本没有所谓玩笑,所有的玩笑都有认真的成分。因为瓦萨里一共写了大约260多个艺术家。每个艺术家笔墨的多少,评价的高低,很大程度上是取决于与他的亲疏远近的关系。

这样的历史叙事方式大家应该都不陌生。这就是历史主义语境中关于“意义”的叙事方式。所有的事情都要有一个开始,但开始并不需要证明自己为什么是开始。然后发展是对开始的结果,高峰是对发展的结果。所有事物都是这样一个「从发生到发展再到顶峰」的过程。顶峰之后就是对顶峰的学习、模仿、致敬和传承。

乔尔乔·瓦萨里(Giorgio Vasari ,1511-1574)

瓦萨里的艺术史应该说对后世产生了很大影响:

第一,他把绘画、建筑和雕塑三个门类当做一个艺术整体来分析,而不是把它们分开处理,认为它们就像是一个父亲的三个孩子。这种艺术史研究范式就是瓦萨里首创,并且到今天都还在使用。

第二,他提出了一个所谓「艺术进步论」的史观,这个艺术史观影响了后世的许多艺术史家。

第三,他提出的「艺术技术论」的观点,在很长一段时间里也影响了后人的艺术观。

第四,他提供了最大量的文艺复兴时期的艺术家信息。今天意大利文艺复兴时期的艺术,能够置身于艺术史的核心地位,与瓦萨里提供了大量的丰富的可供参考分析的文献信息,也是有很大关系的。

另外,瓦萨里把艺术家的生平和故事,作为艺术史的一个重要组成部分。就是把艺术家的「生活艺术化」,然后再把「艺术历史化」。他的这种写作方式,不仅开创了一个艺术史写作的文本范式,事实上在某种程度上也塑造了某种艺术观念。因为瓦萨里的《艺苑名人传》,是模仿《希腊罗马名人传》中写国王、将军和英雄的方式来写艺术家的。国王、英雄和将军是生活在丰功伟绩和历史的重大时刻之中的,他们本身就是历史。对他们来说不存在一个历史之外的生活。在瓦萨里那里,艺术家也变成了这样的人,只不过「征服与占领」变成了「创作与作品」。

瓦萨里的艺术史观,我们今天看来并不陌生也容易理解,这也从另一个方面说明他的影响力至今还在。但是到18世纪一个德国人温克尔曼(Johann Joachim Winckelmann,1717-1768),提出了一种不同于瓦萨里的艺术史观。温克尔曼写了一本书,叫《古代艺术史》(The Origin of Art,and Causes,of Its Difference Among Difference Nations)它的原名是《艺术的起源,以及在不同民族中不同的原因》。其实这个书名已经很清楚的表达了温克尔曼的艺术史观。

温克尔曼(Johann Joachim Winckelmann,1717-1768)

在瓦萨里看来,艺术史就是「艺术技艺」的进步发展史,而技艺是艺术家的技艺,每个不同的艺术家对技艺的进步提供了不同的贡献。所以所谓艺术史,也可以理解为就是,艺术家的个体技艺实践史。但这种史观在温克尔曼的艺术研究中是不适用的。温克尔曼的主要研究对象是古代的艺术,依据主要是大量的古代遗物。当面对这些古代艺术的时候,他不仅不知道艺术家的生平故事,甚至连创作者是谁也不知道,所以温克尔曼认为艺术家和所谓的技艺进步,不构成艺术史的叙事逻辑,艺术史应该是「艺术风格的流变史」,而影响风格变化的就是宗教,民族与习俗。

温克尔曼说的民族主要是地域概念。也就是说温克尔曼认为,影响艺术风格不同的原因,是宗教、地域和生活方式。艺术家也置身于宗教、地域和生活方式之中。所以艺术不完全是艺术家的个体创造,而是社会行为的结果。

他认为艺术就像一个人一样,是一个生命体,是有生命周期的。早期丑陋不堪,而后进入壮年时期。因为不同的环境,文化和生活方式,呈现出各自的气象与风格,但最终都会走向衰落和死亡。

艺术的起源源自需要,然后是为了追求美,最后当不能再对美提供更多贡献时,就会产生大量多余过剩的东西。而这时就进入一个“艺术的暮年”。

所以温克尔曼的艺术史观,就从瓦萨里的“关注艺术家的个体实践”,转移到了在一个更为广阔的人类社会的环境中,分析“艺术发生、发展的原因与逻辑”。

温克尔曼的这种艺术史观,很明显的带有启蒙思想的内核。因为他让艺术与时代,在思想上连在了一起。在温克尔曼的艺术史中,艺术变成了“时代的产物和结果”。

到了19世纪,布克哈特(Jacob Christopher Burckhardt,1818~1897年)和沃尔夫林(Heinrich Wolfflin,1864-1945年),又提出了不同的艺术史观。布克哈特是19世纪最著名的文化史和艺术史家。他在1860年出版了一本书,叫《意大利文艺复兴时期的文化》,第一次使用了“文艺复兴”这个概念。所以虽然文艺复兴指的是14-16世纪,这300多年的主要是在意大利,也包括欧洲其他地区的一场文化艺术运动。但“文艺复兴”这个概念,其实是在其发生300年之后才有的。

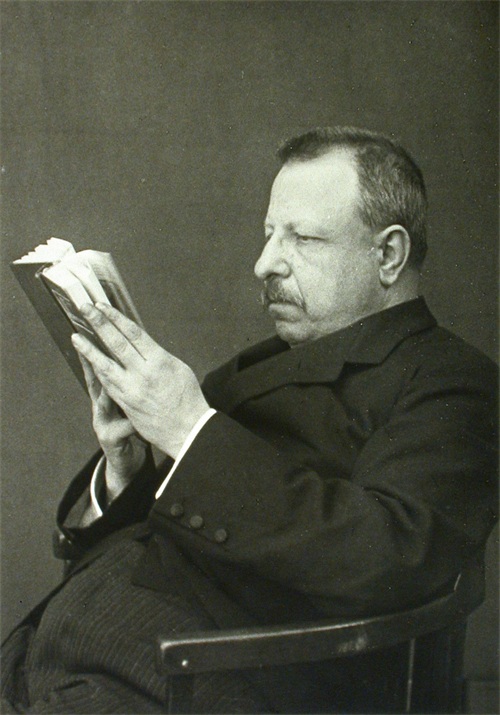

布克哈特(Jacob Christopher Burckhardt,1818~1897)

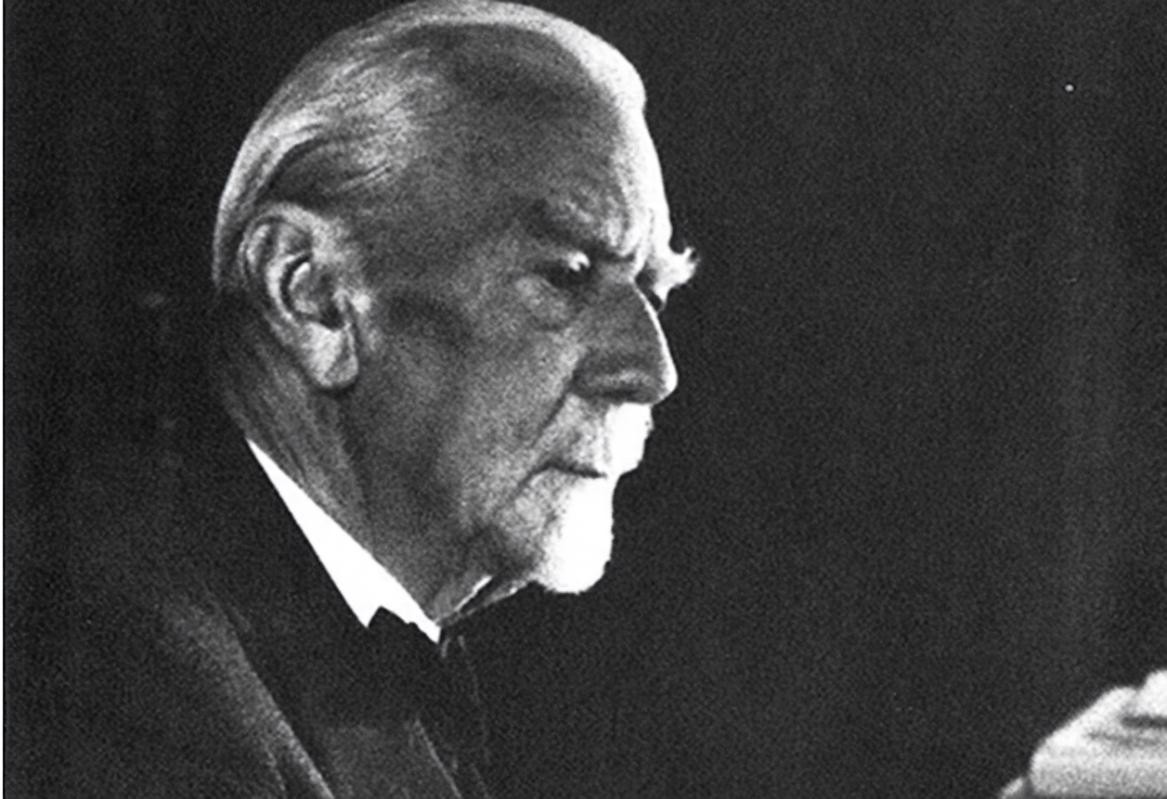

沃尔夫林(Heinrich Wolfflin,1864-1945年)

布克哈特主要是文化史家。他的研究不仅局限于艺术领域。简单来说,他将“个人主义”作为了“人文主义世界观”的基础,他认为文艺复兴最大的贡献是对人性的发现。他不同意瓦萨里和温克尔曼的“艺术是对古代经典的‘再生’”的观点。他认为“文艺复兴是古代复兴与意大利创造天才二者完美的结合”。所以布克哈特实际上又再次强调了艺术家个体和个人的重要性。

沃尔夫林是布克哈特的学生。他们同是巴塞尔大学的教授。沃尔夫林提出的形式分析法,对艺术史作出了重大贡献。简单来说,他不研究个别的艺术家,而是分析艺术作品的形式和风格,所以沃尔夫林的艺术史就被叫做“无名的艺术史”(Art History Without Name).这一点听起来似乎与温克尔曼相似。但是其不同之处在于,他并不认同温克尔曼说的宗教,地域和生活方式,可以直接影响艺术风格。他认为真正直接影响艺术风格的是不同时代、不同民族有不同的观看世界的方式。也就是视觉方式,才是影响艺术风格的直接原因。

另外沃尔夫林也不认同温克尔曼的艺术风格有高低贵贱之分。他认为不同艺术风格不具可比性。比如,他认为巴洛克

既不是古典的复活,也不是古典的衰落,它是一种与古典艺术完全不同的艺术。

至此20世纪以前的艺术史家,从不同的角度,分析和阐述了他们对艺术的理解,提出了不同的艺术史观。但是到20世纪,艺术发生了翻天覆地的革命。自文艺复兴以来的延续了400多年的艺术规则与范式全部被颠覆了。以前所有的理论,以及艺术史所建立起来的学术范式,都无法用来再解释新艺术的逻辑。

简单说就是在19世纪末20世纪初,艺术领域开始出现了一批以颠覆和革命为己任的破坏者和反抗者。造反的艺术家们要重新思考绘画的本质究竟是什么。可不可以不按照传统的经验,规则和范式画画。如果原来关于绘画的一切规则都被颠覆的话绘画将会变成怎样?绘画究竟会新生抑或毁灭?比如毕加索说:我就是要画反对一切的绘画。这说明虽然他还不能确定他想要的是什么,但他已经可以确定,他想要反对的是什么。

毕加索: 我就是要画反对一切的绘画

还有一些艺术家则提出了另一类问题。比如达达主义者说:如果这个世界哀鸿遍野者依旧,冻饿饥寒者依旧,尔虞我诈者依旧,横征暴敛者依旧,但艺术却对此无动于衷,那么那些声称艺术创造了精神价值的人难道不是世界上最大的骗徒吗?所以达达主义者实际是在质疑艺术的本质究竟是什么?

不管是在艺术的语境中思考绘画的本质是什么,还是在社会的语境中反思艺术的本质是什么,它们的目标指向的都是对艺术既有的范式,传统,经验,技术,规则和价值观发起挑战。

“造反”的艺术家们,之所以打算画一种不遵守任何现有规则的,从来也没有过的绘画,究其根本就是艺术家不想做一个熟练掌握某种技艺的人,而是想要做一个为人们提供新的感知世界方式的人。他们想成为和政治家,思想家,科学家,革命家一样的人,他们想成为可以促使社会发生某种变化的力量,而不是一个心灵手巧,技艺过人的手艺人。所以艺术革命的背后驱动力,是艺术家对身份认同的转变。艺术家们认为自己是什么人,决定了他们对艺术的理解。而他们对艺术的理解,最终决定了他们所从事的艺术最后的面貌和样态。

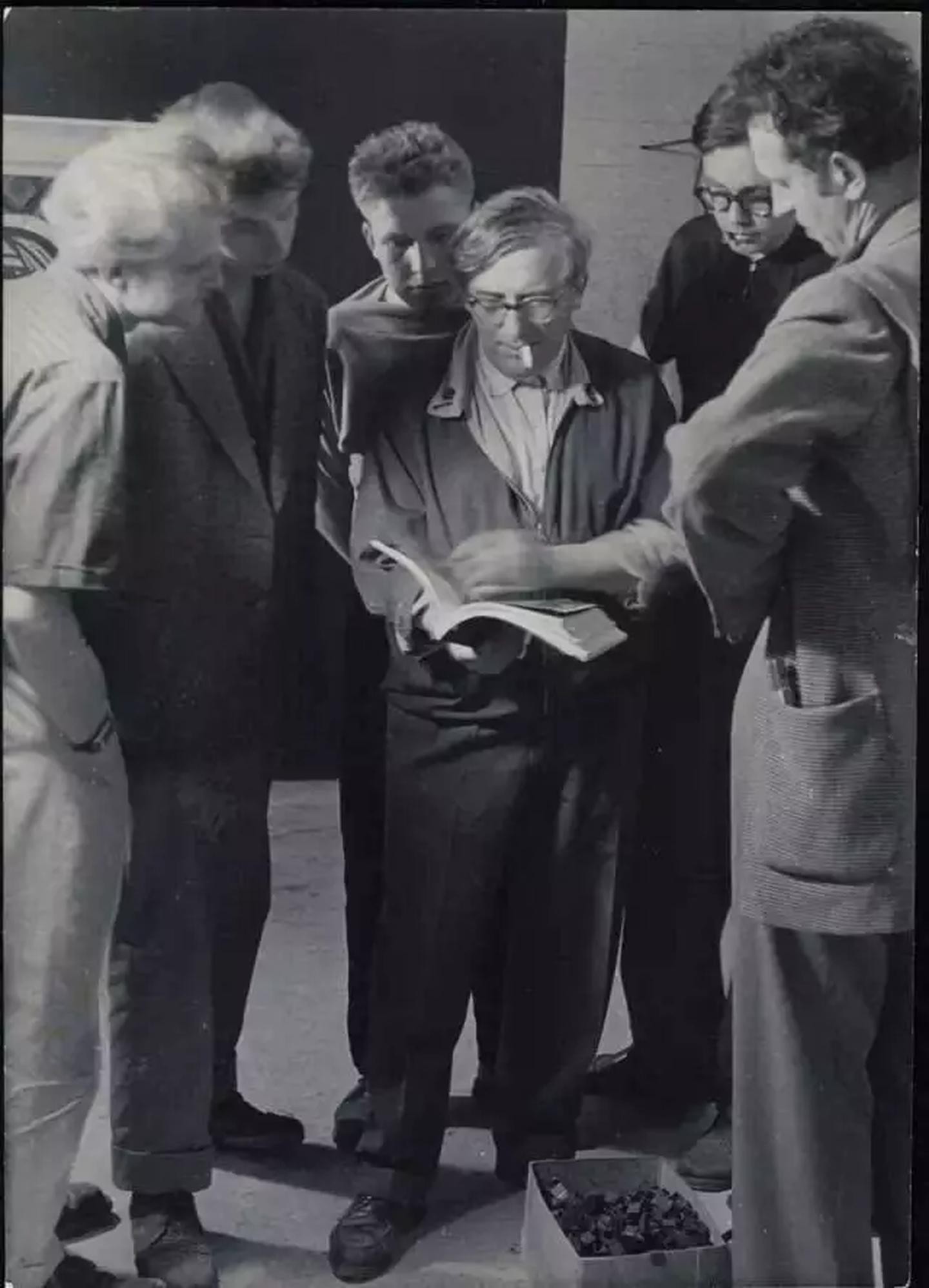

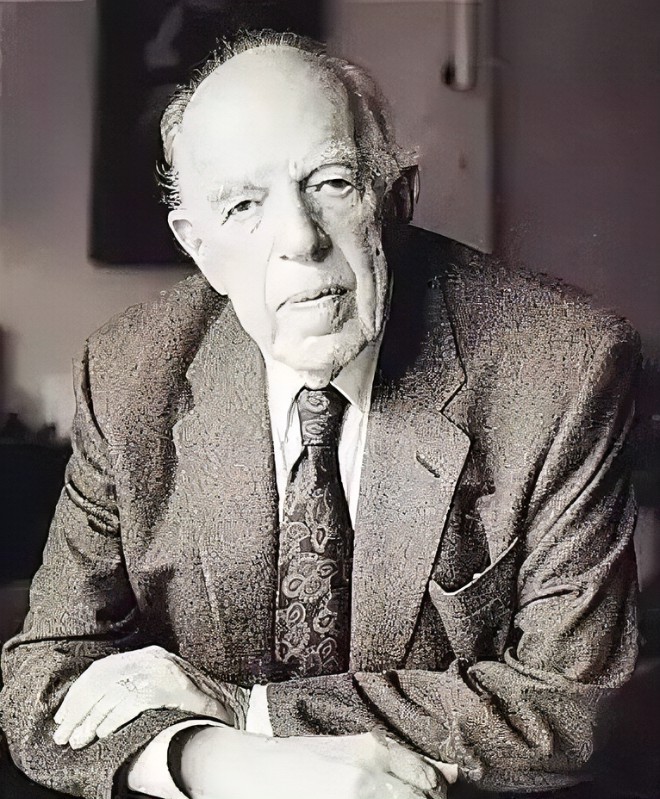

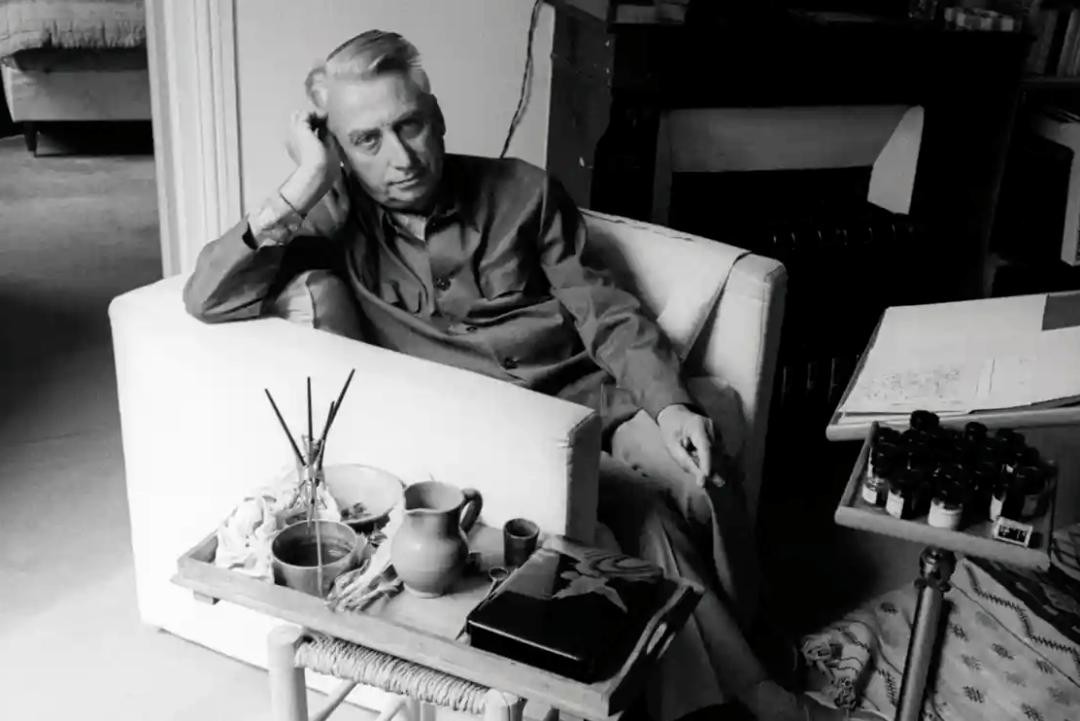

所以创造性,就变成了这一时期(19世纪末20世纪初)艺术史叙事的逻辑和核心。哈弗特曼(Werner Haftmann, 1912-1999)说,艺术就是艺术家做的事。贡布里希(sir E.H.Gombrich,1909—2001)说,没有艺术,只有艺术家。因为创造是艺术家的创造,所以人们只能通过艺术家理解艺术家的创造。

哈弗特曼(Werner Haftmann, 1912-1999)(中)

但问题是谁有权力宣称谁是艺术家呢?如果我宣布我是艺术家,是不是我就自动成为了艺术家。如果不是,需要谁来认定,认定的标准是什么?认定的标准不就是我要反对的规则与范式吗?这不是一个自相矛盾的悖论吗?如果不需要任何人来认定。那么任何人都有权宣称自己是艺术家,任何人干的事都可以成为艺术。那艺术不就因此而走向虚无了吗?

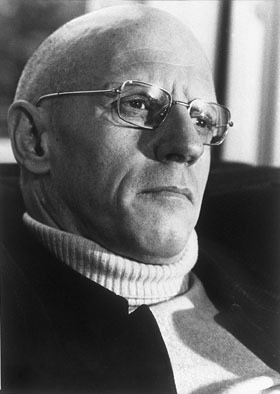

贡布里希(sir E.H.Gombrich,1909—2001)

所以罗兰巴特(Roland Barthes,1915-1980)和米歇尔·福柯(Michel Foucault,1926-1984)再次质疑将创造性置于艺术史的中心,艺术只能通过分析艺术家来理解的艺术史观。因为所谓创造是相对于传统而言的,如果没有传统也就无所谓创造。为了创造而创造的创造是不成立的。另外罗兰巴特说,我们在不同程度上都在使用已有的文本。意识中的创造可能包含了下意识和潜意识中的借鉴和模仿而不自知。所以连创造本身都是可疑的和不确定的,怎么可以将创造置于艺术史的核心呢?

罗兰巴特(Roland Barthes,1915-1980)

米歇尔·福柯(Michel Foucault,1926-1984)

所以阿图尔·考夫曼(Arthur Kaufmann,1923-2001)说,“艺术就是我们觉得它是艺术的东西”。这说明艺术家和艺术,还是必须在艺术机制的框架内得到社会的认同。这说明艺术的单一标准时代过去了,但这并不意味着艺术因此就没有了标准。

阿图尔·考夫曼(Arthur Kaufmann,1923-2001)

所以置于艺术史核心位置的,不可能再是任何一个单一观念,或者线性的逻辑而只能是一个相互关系。是艺术作品与艺术家在艺术机制的框架内,与这个结构内所有要素和构成之间的相互关系,以及它们之间所呈现出的趋势、可能性和相关性。

但是不管这个所谓艺术结构的边界设在哪里,都仍旧是有边界的。所以实际上结构就是一个前提。前提如果发生变化,结果就有可能发生变化。而结构的边界选择和目的性有关。所以结构只是一个方法,它可以解决单一标准的问题,但并不能解决判断问题。因此结构主义的艺术史观,就又被后结构主义,或者说叫解构主义再次消解了。

「解构主义」不是一个理论,甚至连一种方法都不是,只是一种立场或者说是态度。简而言之,就是认为任何一种结论都是语境的产物,都是在某种压力之下分析的结果。所以都不是唯一的。坚持或者相信任何一种理论。或者方法都是危险的。当然后结构主义并不虚无,因为后结构主义并不是否定一切理论和方法,而是否定一切理论和方法的权威。

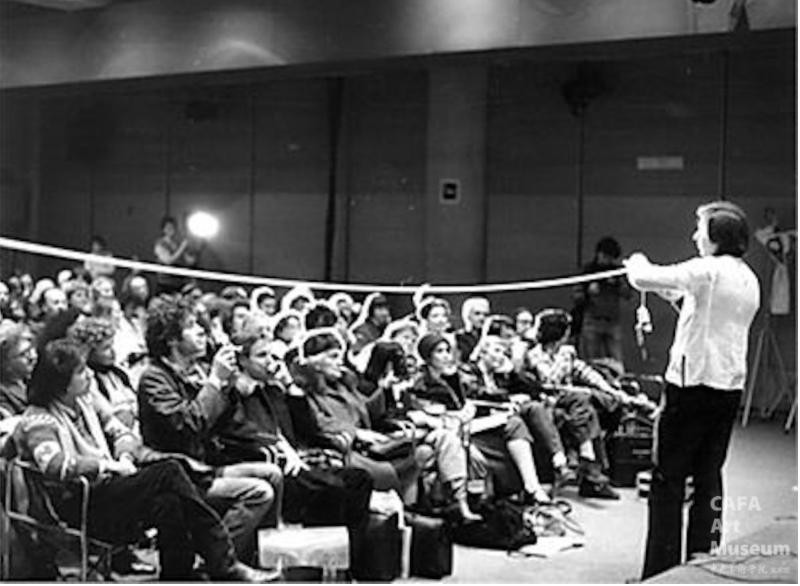

1979年2月15日,艺术家赫尔维·费舍尔(Herve Fischer, 1941—now)在蓬皮杜艺术中心做了一个行为艺术,叫“艺术史的终结”。他提出了他的艺术史问题,那就是:否定艺术有一个所谓发展的历史,否定前卫艺术史中那些虚张声势的,所谓艺术创新的陈词滥调,否定艺术家们在生产艺术的同时,同样也在生产艺术的历史。

赫尔维·费舍尔(Herve Fischer)

费舍尔 蓬皮杜艺术中心 行为艺术“艺术史的终结”

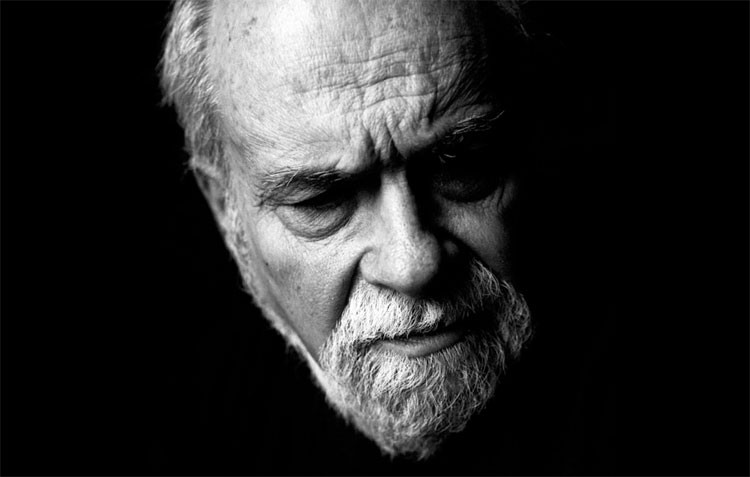

1984年德国艺术史学家汉斯·贝尔廷(Hans Belting, 1935)写了一本书叫《艺术史终结了吗?》,再次提出了他对当代艺术和当代艺术史学的反思。

汉斯·贝尔廷(Hans Belting)

简单来说,艺术史的研究与书写,在今天已经不再限于本学科的所谓理论与范式,而是扩展到可以涉及所有相关学科的理论、方法和体系。也可以说作为本体论的艺术史可以说已经终结了,已经被一种泛文化主义的新的艺术史叙事所代替。具体来说微观史学和概念史研究,已经替代了事件史和观念史叙事。

今天的艺术史家已经不会再为他们同时代的艺术家们安排他们在艺术史中的地位,也不会再去撰写一部直到当今的完整的艺术史。因为把艺术史的目的理解为界定艺术的角色,或者定义什么是艺术,这是黑格尔的观点,这种思考不是为了创造艺术,也与艺术家的创作没什么关系,只是试图从哲学意义上解释艺术是什么。黑格尔的观点代表的也只是他那个时代对艺术自身特性的一种见解。

所以可以说,艺术史不是“艺术的历史”,因为艺术本身是反历史的。这就是克罗齐(Benedetto Croce, 1866-1866)说的“抽离性”(Insularity)。所以艺术史的书写首先要反对的就是要把艺术历史化的冲动。

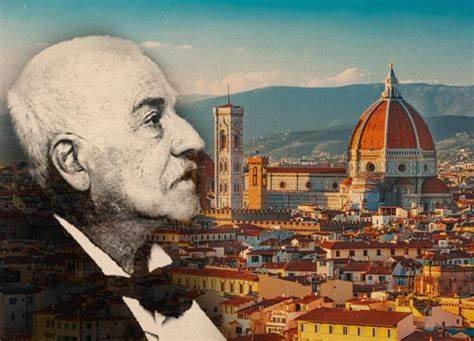

克罗齐(Benedetto Croce, 1866-1866)

历史上有书写艺术史企图的人数不胜数。但真正能进入艺术史历史的人屈指可数。所以,从某种角度说,艺术家要想进入艺术史,艺术史的书写者先得进入艺术史的历史。

所以,我们今天就谈谈艺术史是如何写成的,也就是艺术史的历史。