大清朝的驻英大使郭嵩焘:为何从肱骨之臣变成了汉奸卖国贼?

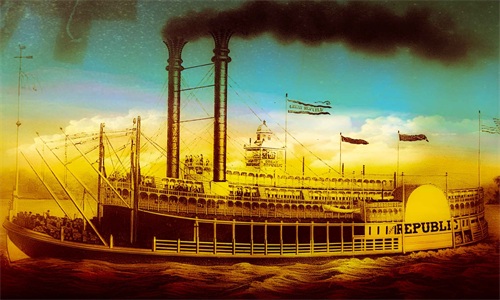

1876年的一个春天,一艘轮船缓缓驶离了上海的码头,船上站着一个身穿清朝官服的中年男子,他的眼神中既有期待,也有担忧,他就是大清朝的首位驻外使节郭嵩焘。

郭嵩焘曾经是一位受到朝野尊重的洋务派官员,但因为出使英国,他在国内被喷得体无完肤,甚至被指为卖国贼。

他的出使之路充满了艰辛和困惑,他的归途更是一片荆棘和寂寞,他的悲惨遭遇反映了当时中国人对西方文化的矛盾心态,以及清廷对外交事务的无知和无能。

郭嵩焘出使英国的契机是1875年发生的马嘉里事件,这一年英国的探险队在云南进行地理勘测时遭到了当地民众的袭击,驻华英国公使马嘉里也在袭击中身亡,这一事件激怒了英国,于是要求清廷派遣代表前往英国道歉。

这个任务需要找一个既懂外交又懂洋务的官员,几经斟酌后,朝廷最终选中了郭嵩焘。

他之所以被选中,是因为他曾跟随李鸿章推进洋务运动,并著有《条陈海防事宜》一书,详细阐述了洋务的各个方面,这本书为他赢得了朝野的尊重,甚至慈禧太后都特别看重他,认为他是最懂洋务的官员。

然而当郭嵩焘准备出使英国的消息传出后,却遭遇了巨大的阻力,有人写对联讽刺他,称他“出乎其类拔乎其萃,不容于尧舜之世;未能事人焉能事鬼,何必去父母之邦”,极尽讥讽之能事。

甚至有人威胁要毁掉他的祖屋,扒开他的祖坟,这些攻击令郭嵩焘倍感压力,一度准备请辞。

幸好李鸿章出面力挺,并且慈禧太后亲自安抚并劝解他不必理会他人的闲言闲语,只需为朝廷办事就好,在慈禧的支持下,1876年,郭嵩焘带着副使刘锡鸿踏上了去往英国的轮船。

郭嵩焘在英国很快就履行完了代表清廷道歉的外交事务,但事情并没有结束,事实上这次使命只是临时性的,因为当时大清尚未对外派驻常驻使节。

而当时各国之间互派使节已成惯例,大清朝也要跟上时代的潮流,因此郭嵩焘就顺理成章地成为了大清首位常驻英国的公使。

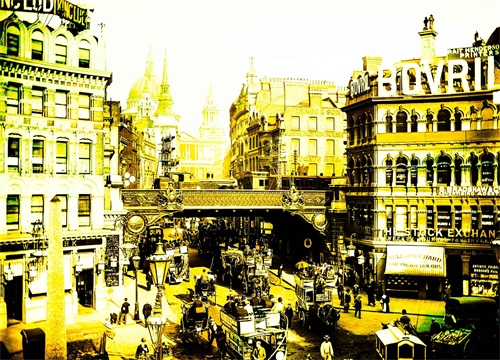

此时的英国正处于维多利亚时代的巅峰时期,各种新奇的发明和机械让郭嵩焘眼花缭乱。

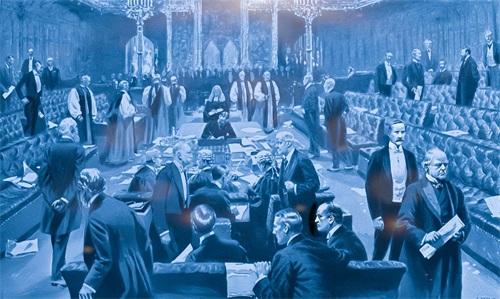

在英国期间,他充满好奇地观察了西方文明的各个方面,尤其对电报和电话等新发明表现出了浓厚的兴趣,他跑遍了英国的每个角落,包括议会、学校、工厂甚至监狱。

他在牛津大学看学生考试以及颁发学位,还广泛参观了英国各地的政治、教育、工业和社会机构,并对其制度和文化表示了由衷地赞赏。

郭嵩焘认为英国的政治制度与儒家推崇的周制非常契合,他对选举首相和舆论监督的制度充满钦佩。

认为这是贤人治国和民意监督的理想体现,可惜自秦汉以来,这些美德在华夏就失传了,所以后来的中国就变成了现在这样。

在参观英国议会的时候,郭嵩焘看到议员们时常拍桌子吵架,更是大为赞叹,认为英国的军国大事都是互相辩论评理为胜。

在郭嵩焘看来,这种公开公正的议会政党制可以上情下达,比大清的体制好太多,当然,郭嵩焘也认为这是中国的三代之政治,只不过后来失传了而已。

在英国待了一段时间后,郭嵩焘看到的就不只是表面上的那些技术和政治体制,而是西方的文化与历史,他在日记中记录了他对英国文化和历史的深刻感悟。

他认为被士大夫们视为蛮夷的西方文化并不亚于中国,出现了众多杰出的学者和先哲,如牛顿和霍布斯等等。

在英国的见闻让郭嵩焘叹为观止,他不由得在日记中感叹,没想到孔子设想的理想之国,竟然是在遥远的西方。

郭嵩焘的日记不仅仅是记录自己个人的所思所想,而且是根据朝廷规定,驻外使节需要详细记录所见所闻报告给朝廷。

郭嵩焘认为自己的记录有助于激发儒家士大夫的共鸣,因为英国的这些制度在郭嵩焘看来就是践行儒家思想的典范。

倘若大清能够努力学习,将来超越英国也不是难事,因此他将自己的日记交给了总理衙门刊行,命名为《使西纪程》。

然而出人意料的是这本日记的刊行引发了国内的轩然大波,士大夫和舆论对此充满批评,认为郭嵩焘的日记威胁到了大清的统治。

有位叫何金寿的言官甚至上书指责郭嵩焘与英国串通,企图卖国,这顶大帽子扣下来,一时之间令郭嵩焘大为惶恐,在此危难时刻,他的副使刘锡鸿又在背后狠狠地补了一刀。

刘锡鸿跟着郭嵩焘在英国也见了世面,私下里也认可英国比大清强大和先进,但眼看着郭嵩焘因为日记而导致在朝中地位不保,为了与郭嵩焘划清界限,于是就上书揭发了郭嵩焘的三大罪状。

他列举了郭嵩焘在英国穿洋装、在万国博览会上看到巴西国王时竟然站了起来以及听音乐会等行为。

并义正词严地指责这些行为损害了国家的尊严,刘锡鸿将郭嵩焘描绘成了一个背叛国家的奸贼,要求朝廷严惩。

面对如此严重的指控,郭嵩焘的地位受到了沉重打击,在汹汹舆论面前,即使慈禧和李鸿章也保不了他了,朝廷于1879年下达了一道诏书命令他回国,他的日记也被禁止印刷。

郭嵩焘回国后,因名誉扫地不得不告老还乡,回到湖南老家,然而老家也容不了他,当地官民听说郭嵩焘回来后,四处张贴标语说郭嵩焘是勾结洋人的卖国贼。

当地官员对这位曾经的钦差的态度更是傲慢和冷淡,令他感慨万千,郭嵩焘曾经跟着曾国藩为大清立下了赫赫功劳,被朝廷视为肱股之臣,然而却因为由衷之言招致身败名裂。

1891年,郭嵩焘在老家屈辱的死去,他死后没有任何官方的祭奠,只有他的家人和几个忠实的仆人为他送行。

郭嵩焘的遭遇让我们看到了一个有志于维新变革的中国人,在面对西方文明时所经历的困惑和挣扎。

他试图用儒家思想来理解和欣赏西方文化,但却遭到了同胞的误解和排斥,他试图用自己的见闻来启发和教育国人,但却遭到了朝廷的禁止和打压,他试图用自己的行动来让国家变革,但却遭到了汉奸和卖国贼的污名。

在当时的大清王朝,尽管人们了解西方的强大和先进,但最关心的仍然是天朝的尊严,任何损害这种尊严的行为都会被视为大逆不道,为了维护自身的面子,在顽固的傲慢与偏见中,大清选择了牺牲郭嵩焘,最终也埋葬了自己。